|

△台湾民进党立院党团总召柯建铭遭国民党立委徐巧芯及媒体人吴子嘉踢爆藉随扈之名投资大陆欠钱未还一事,近日在台湾政坛闹得沸沸扬扬。一时间「诽谤案」又成为社会大众关注的话题。此外,柯建铭可能乱了方寸,除了发言语无伦次,又向台湾高等检察署递状控告徐巧芯等人与中国大陆串谋,涉犯国安相关法律。此举,更让识者啼笑皆非,莫非在政坛打滚数十年的「老柯」是狗急跳墙了吗?这等投资行为如何上纲到「国安」层次。难怪徐巧芯胸有成竹,要「老柯」赶快告,到时传证人让真相摊开来,徐巧芯并说给她资料的人 ,是有中华民国国籍,意即非中国大陆人士,这就自然不涉及「国安」问题了。

通常政治人物涉及丑闻,为了颜面希望赶快止损,又无法直接提出有利证据,最惯用的一招,就是提告。在台湾「诽谤罪」不是重罪,但有刑事责任,通常是判拘役并易科罚金为多,像前中国小姐张淑娟控告媒体人周玉蒄,周一审被判刑,可能会坐牢的情形也属罕见。在台湾律师诉讼费,相对美国而言可说非常便宜,一个审级一般不到三千美元,不像美国系以小时计算,通常每小时在400-500美元之间,特殊案件就会更高了。因此,在美国没有十足把握,对于「诽谤案」,是不敢轻启「讼端」的。

诽谤罪的构成要件包括:1.指摘或传述足以毁损他人名誉之事。2.有诽谤的故意。

在台湾,法律在某些特定情境下,对诽谤行为例外并不予以处罚。主要在于能证明其为真实:法条似乎要求诽谤者必须证明所述内容的真实性,诽谤者即使无法证明其内容真实发生,若其行为乃基于某些合理情报或资料,并非轻率地相信,而是有尽调查真实性之义务,亦应不予处罚。

此外,不涉于私德而与公共利益有关:诽谤内容若能增加公共利益,即使涉及个人私生活,也可能不构成罪责。如政府高官和公众人物的私生活行为,若能反映其是否适合担任重要职位,则可能与公共利益有关,不受诽谤罪之处罚。

「诽谤」罪成,首要则是针对特定人事造谣、做虚假具体陈述为要件。同时,诽谤罪之举证责任,系落在主动提起诉讼的自诉人一方。

律师「传真信函」岂能当成遮羞布

前述在美国请律师系以小时计算,至少在每小时400-500美元之间,而「诽谤案」在美国是没有刑事责任,只有民事责任。但「诽谤案」的构成要件,有一定的要求,一般民众之间的互骂,很少见到对簿公堂,因为不仅很难成立,律师费很贵也是原因之一,任何兴讼提告一方若不幸败诉,可能还要付对方的律师费。

通常美国诽谤罪构成要件包括:1.加害人有主观的「散布意图」。2.意图散布于众,而指摘或传述足以毁损他人名誉之事者。但若能证明所诽谤之事为真实,则不罚。

美国诽谤法中的真实恶意原则规定,政府官员或政治人物(公众人物)只有在举证,证实新闻媒体具有真实恶意的前提下,才能对新闻媒体的报导提出诽谤诉讼。

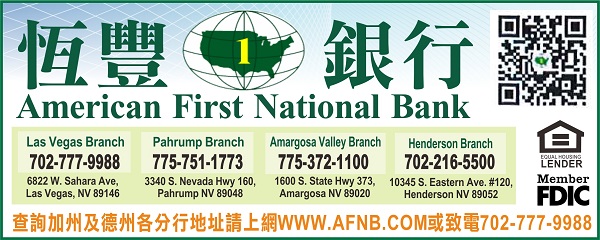

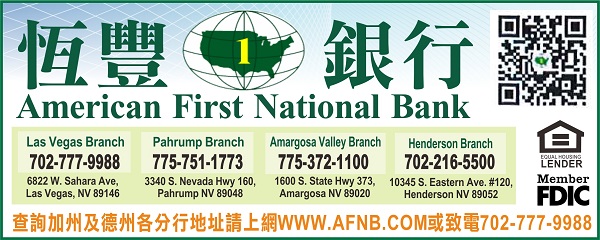

近十余年来,在拉斯维加斯华人社区,也发生数起「诽谤官司」,都是当事人告媒体,最有名的案件距今将近二十年,当时的华商会告本地某周报,结果双方缠斗数年,打到陪审团阶段,最后某周报胜诉。据悉,双方都花了二十余万美元律师费,后面的影武者当时觉得颜面无光,就淡出社区活动,而时任商会会长则苦不堪言,要卖房赔律师费,最后也远离社区,至终未曾在社区出现。又同一周报约在15年前,因记者杜撰新闻,遭当事人告到法院,最后因提不出有利证据,赔款和解了事。这一事例,说明媒体报导新闻,还是要以「事实」为依归。至于,前者何以周报胜诉,据熟悉内情的人士表示,商会会长及商场老板,都是社区公众人物,媒体只要没有恶意,根据事实做主观的评论,应受宪法「言论自由」的保障。

话说本报去年4月因接到一位女性投诉,指称她遭某台湾社团王姓会长「性奴凌虐」,事经本报查证访谈,也请被指控一方说明,报社根据双方说词做了平衡报导,事后被指控的会长立即在社团群组公开向女方道歉认错,以换取女方承诺不提告,同时自己也请辞了会长,以上均有佐证。事经数月,本报在去年8月1日突收到一封律师「传真」信函,本报当时也以传真回复该名律师,说明本报立场及报导原则。俟后,在社区屡屡传出,这位遭女伴指控涉嫌性奴凌虐的「会长」却对外放话,说本报「诬陷报导」,「求还清白」,并称已将本报告上法院,但本报多月来,却从未收到任何法庭文件。令人费解的是,这位前会长在放话过程中却对当初四处爆料的女性「指控人」视若无睹,把「她」当成空气人,绝口不提及「她」。对于这位「前会长」,前后不一的态度,明眼人自有判断。但放话说本报「诬陷报导」,又不提出那里诬陷,就是对本报的一种毁谤,本报自应有所回应。在此,本报必须很负责的说,在新闻公开之后,本报仅在当日收到「王前会长」一则微信,称:「已请辞会长职务,个人行为和台湾X X X X会无关」等字句。除此之外,本报迄今未曾收到过「王前会长」自己要求本报「更正」的任何讯息。反之,却听闻及看到这位当事人私下诬指本报的言论。对于其放话说「一切交给法院处理」,殊不知法院不是他家开的,倘若真的提告,自己需面对诉讼因应,不是「交给」法院就了事。诉讼攻防真相是藏不住的,所作所为一切必须摊在阳光下受检验。对于这位前会长在同温层放话的同时,请将已提告法院的「案号」立即公诸于社区,大家就会相信在此之前是真的提告了,若还没提告就不要乱放话。说真的,一封律师「传真信函」不仅没有举出本报那里诽谤?也没有法律拘束力,又岂能当成遮羞布!

最后,本报要强调的是,去年5月的该篇报导有凭有据,有人证、有物证。对于一心想复出的「会长」应好好想想,不要事隔八个多月还在同温层取暖放话。若真要「诉讼」也是个人的权利与选择,但请不要将指控你的女伴当成空气人,是她向外界及媒体投诉的,她同时更是重要的证人。本报郑重声明,去年5月2日的报导是根据这位女性指控人提供的资料及被指控的「前会长的说明」所撰写。倘若被指控的「前会长」在事隔数月后仍认为本报报导「不实」,欢迎提出证据来函「更正」,本报除对来函照登外,也会提出相对证据及说明,以昭公信。(文:程峰)

阅读: 158070

|